In uno degli articoli precedenti scrivevo frettolosamente: “spazio fittizio”. Di cosa si tratta? Questa locuzione ha avuto un ruolo all’interno dell’arte contemporanea e merita sicuramente qualche riga in più. Nell’articolo in cui la citavo serviva solo per specificare come il filosofo americano Kendall Walton intendesse separare la sua nozione di “mondo di finzione” da quella di “spazio fittizio”, a differenza di ciò che potrebbe sembrare da alcuni suoi esempi e da un modo intuitivo di intendere i mondi di finzione:

La concezione dei mondi di finzione quali “spazi fittizi” non sembra avere una relazione con la nozione di mondi di finzione che sto usando. Nondimeno è importante

[Ivi, p. 87]

Questa differenza tra spazio fittizio e mondo di finzione permetterà a Walton, ad esempio, di parlare di un “mondo della statua” a proposito di “The Minute Man” sul Concorde Bridge. Un modo, sottolinea egli stesso, non molto naturale di parlare.

Minute Man, Daniel Chester French, 1874

Per spazio fittizio si intende, per capirci, lo spazio di un’opera d’arte. E’ una nozione che nasce da un particolare modo di interpretare le opere d’arte. Ad esempio: vado ad un museo e vedo un dipinto che raffigura delle persone con delle montagne sullo sfondo. Potrei pensare ad uno spazio reale (la sala del museo, il dipinto appeso alla parete…) e ad uno spazio fittizio creato dal dipinto (le persone dipinte, la distanza tra di esse, le montagne sullo sfondo). Lo stesso si potrebbe fare con moltissime altre opere d’arte.

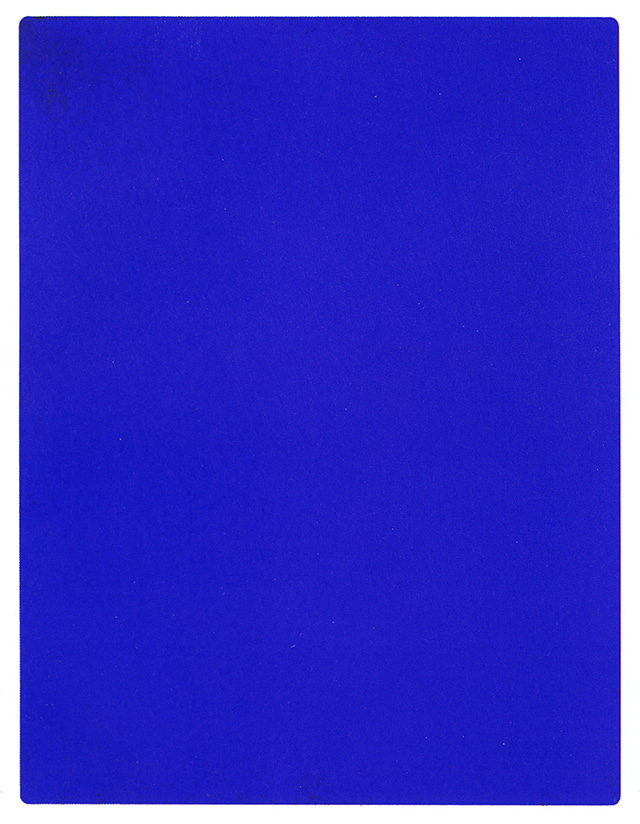

Questa idea degli spazi fittizi è stata molto importante nell’arte del Novecento; molti artisti hanno lavorato attorno a questa idea immaginando rapporti diversi tra gli spettatori e le proprie opere d’arte. Sempre per fare un esempio, prendiamo un’opera che in maniera abbastanza evidente impedisce, o comunque ostacola, la creazione di uno spazio fittizio: IKB 191 di Yves Klein. Un’opera del genere rende molto difficile immaginare di guardare (o di essere in) uno spazio fittizio. Il cinema 3D invece, spinge “al massimo” su questa possibilità dell’arte di dar luogo a spazi fittizi.

Yves Klein, IKB 191, 1962.

Denis Riout in un paragrafo dedicato agli Specific Objects, nel suo “L’arte del ventesimo secolo” [Riout, Denis, Qu’est-ce l’art moderne?, Edition Gallimard, Paris, 2000; trad. it. di Sergio Arecco, L’arte del ventesimo secolo, Giulio Einaudi editore, Torino 2002], scrive:

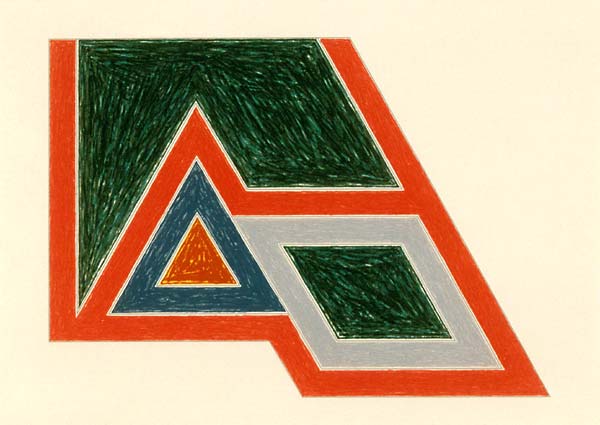

Donald Judd rileva che una simile collusione tra pittura e scultura non è isolata [Il riferimento è alle “shaped canvas” di Frank Stella. Ivi, p. 187]. Un’intera costellazione di opere disparate – dovute in particolare a Rauschenberg, Oldenburg, Flavin, Stella o Judd stesso – cerca una via d’uscita dalla crisi del quadro, al quale il dogma modernista, allora dominante, imponeva una rigorosa forma piana. […] Ed è proprio nel contesto americano, dominato dall’imperativo della «riduzione modernista», che la nozione di «specific object» proposta da Judd nel suo articolo del 1965, acquista tutto il suo significato. Non sono mancate, negli ultimi decenni, opere estranee ai canoni tradizionali, ma gli specific objects, per quanto «somiglianti più alla scultura che alla pittura», rappresentano un tentativo di risolvere una volta per tutte i problemi posti da un quadro che si rifiuta di proporre uno spazio immaginario e al contempo non si accontenta più della pura monocromia. L’insieme di questi specific objects non costituisce «nè un movimento nè una scuola nè uno stile». Tutti hanno comunque un punto in comune. Rifiutano la tensione che scaturisce dall’opposizione tra l’illusione di uno spazio fittizio e la realtà dello spazio nel quale l’opera trova posto.

[Ivi, p. 188. Le citazioni di Riout si riferiscono a Judd, Donald, Specific Objects, 1965, in Ecrits 1963-1990, Daniel Lelong éditeur, Parigi 1991, pp. 11-16.]

Frank Stella, Sanbornville, 1974.

Alcune opere quindi tendono a far scomparire la distinzione tra spazio reale e spazio fittizio. Oltre a quelle sopra citate un altro esempio che si potrebbe fare è la performance di Marina Abramovic al MoMA, The artist is present. Qui, come in molti happenings, lo spazio dell’arte è lo spazio della realtà.

Cosa molto interessante, parlando proprio di alcune di queste opere che vogliono cambiare il rapporto tra opera e spettatore facendo collassare la distinzione tra spazio fittizio e realtà dello spazio in cui l’opera è esposta, ed in particolare di una mostra di Robert Morris alla Green Gallery di New York nel 1964, Riout sottolinea che alcuni di questi artisti aggiungono due altri elementi importanti.

In primo luogo Morris, come Judd ma anche Tony Smith, fanno realizzare in fabbrica o ordinano per telefono i materiali per le loro opere d’arte.

In questo modo viene a mancare quell’abilità tecnica che caratterizza spesso il processo artistico e che lo ha legato, e lo lega ancora, all’etimologia della parola τέχνη.

In secondo luogo, non avendo bisogno di particolari abilità tecniche, questi artisti separano il processo di ideazione dell’opera da quello di realizzazione che sono strettamente legati, talvolta indistinguibili, in molte opere precedenti.

Non sono i primi a farlo ma Riout lo introduce a questo punto della sua ricognizione sull’arte del Novecento per metterci al corrente di un polemica, anch’essa significativa per il nostro discorso, nata da un violento attacco del critico Michael Fried in un suo articolo del 1967 contro la minimal art (che egli chiamava literalist art) in cui uno dei punti di scontro era proprio questo tentativo di cambiare il rapporto tra spettatore ed opera.

Il nome Minimal Art deriva da un articolo di Richard Wollheim dal titolo omonimo, pubblicato nel gennaio del 1965 su Arts Magazine. Il filosofo con tale nome intendeva un’arte dotata di «una misura minima di contenuto artisitco» e si riferiva, criticamente, ai readymades di Duchamp e ai Black Paintings di Rheinardt.

Tale termine divenne di uso comune.

Il termine “minimale” si riferisce alla riduzione formale che gli scultori operano, con un azzeramento ancora più radicale di quello dell’astrazione gemetrica, limitandosi all’uso di “forme prime”, cioè di un vocabolario essenziale, formato in pratica solo dai solidi geometrici fondamentali.

[De Vecchi, Pierluigi; Cerchiari, Elda, a cura di, Arte nel tempo, Dall’illuminismo al postmoderno, Vol 3, Parte IV, Bompiani, 1995, Milano, p. 623]

L’attacco di Fried mette in luce come, oltre alla modifica del concetto di spazio, è la nozione di tempo a venire stravolta da questo rapporto nuovo con lo spettatore. La domanda da cui parte Fried, chiaramente polemica, è: «perché le opere minimaliste sono antitetiche all’arte?»

La risposta che vorrei proporre è la seguente: l’adesione literalist all’oggettività è di fatto solo un pretesto per un nuovo genere di teatro, e il teatro è allo stato attuale la negazione dell’arte.

La sensibilità literalist è teatrale, innanzitutto perché tiene conto delle circostanze reali dell’incontro tra l’opera d’arte literalist e il suo spettatore. Su questo punto Morris è esplicito: mentre prima, in arte «ciò che si poteva cogliere di un’opera si trovava rigorosamente contenuto in essa, ora l’esperienza della literalist art è quella di un oggetto posto in una situazione che per definizione, o quasi, include lo spettatore»

[D. Riout, L’arte del ventesimo secolo, cit., p. 186]

Ciò che interessa a Fried, continua Riout, è di proporre un’idea di opera d’arte incentrata sulla sua autosufficienza ed autonomia; entrambe vengono perse se l’opera coinvolge lo spettatore tanto da far collassare la distanza tra spazio fittizio e spazio reale; più l’opera d’arte si avvicina al teatro, più coinvolge lo spettatore in una ricezione che ha una “durata”, mentre secondo Fried essa dovrebbe incantare lo spettatore per portarlo in un «presente continuo e perpetuo». L’appassionata accusa al tempo contenuta in Fried è, a dire di Riout, non fondata su argomenti, una presa di posizione, viene da dire, ideologica.

Quello che qui interessa, al di là della polemica (a Fried rispose con tono altrettanto duro Robert Smithson in un articolo, Art and Objecthood, sempre sulla rivista «Artforum». Cfr. Ivi, p. 188), è semplicemente notare come il tentativo, che avrà molto seguito, di sovrapporre spazio fittizio e spazio reale porta inevitabilmente alla modifica del rapporto che lo spettatore ha con l’opera.

Si può quindi pensare a due punti (1) lo “spazio fittizio”, il luogo dell’altrove, e (2) lo spazio reale, il mondo in cui siamo. Nel produrre un opera si può lavorare sull’avvicinare massimamente questi due luoghi, come nel caso degli specific objects o delle performance che coinvolgono gli spettatori, oppure sul distanziarli, come nel caso della ricezione “classica” di un opera d’arte rappresentazionale in un museo.

Il tanto spazio tra l’avvicinamento massimo e la massima distanza tra questi due punti è stato molto esplorato dall’arte contemporanea, così come la possibilità di “produrre” questi luoghi dell’altrove, o evitare di produrli (il quadro monocromo).

Maneggiare questi concetti, questi punti di riferimento, è una delle tante competenze “tecniche” che gli artisti possono avere anche senza metter mano sul materiale, addirittura facendolo produrre da altri, e, credo, uno dei modi per approcciare all’interpretazione di alcune opere che su questi concetti giocano apertamente. Ogni spostamento dell’opera tra questi due punti comporta una fruizione diversa da parte dello spettatore.